Guerras mostram que porte de arma não deixaria jornalistas mais seguros

O jornalista americano Daniel Pearl, que foi sequestrado e executado por terroristas no Paquistão, em 2002. (Imagem: Reprodução de vídeo)

"Jornalistas em zonas de conflito ficariam mais seguros se andassem armados?", perguntam-me frequentemente nas palestras que faço sobre meu livro "Correspondente de Guerra", escrito em parceria com o fotógrafo de guerra André Liohn. Respondo sempre que não. A análise da história do jornalismo de conflitos e a experiência dos principais correspondentes da atualidade mostram que portar uma arma na maioria das vezes coloca o jornalista em risco, não em segurança. Por ouvir essa pergunta com tanta frequência, porém, não me espanto que o presidente Jair Bolsonaro pense que foi uma boa ideia permitir o porte de armas para jornalistas em cobertura policial. Pode-se argumentar que mal a medida não vai fazer, porque ninguém será obrigado a andar armado. Ocorre que só o fato de os bandidos saberem que os jornalistas podem estar armados já é ruim. Acaba com a pretensão de neutralidade jornalística e ainda transforma os profissionais em alvo, tanto quanto um policial.

Pedi a André Liohn — que cobriu extensamente a violência no Brasil para o projeto Revogo e que neste exato momento está fotografando a linha de frente na guerra civil da Líbia — um pequeno depoimento sobre o que mudaria em seu trabalho se estivesse armado em uma ronda da polícia. Ele disse o seguinte: "Em qualquer lugar que eu entre com a polícia, onde há risco de troca de tiro ou de um confronto armado, cabe à própria polícia impor os limites, dizer até onde posso ir, como devo me comportar, quais regras devo seguir. Afinal, ao acompanhar o trabalho dos policiais, eles passam a ter responsabilidade por mim. Essa proteção a polícia já dá. Agora, se eu entro em uma área violenta por conta própria, eu tenho que saber que não posso entrar em lugares onde não tenho contatos ou onde não estou sendo esperado por alguém de confiança. Se eu decidir entrar numa comunidade dessas com uma arma, a possibilidade de a pessoa que eu quero entrevistar ou fotografar não se sentir segura comigo é enorme e isso pode, no final das contas, se virar contra mim. Além disso, há o risco de essa arma ser roubada. Os fotógrafos já têm seus equipamentos de fotografia cobiçados, imagine então se estiverem carregando armas."

No Brasil, costuma-se comparar a luta contra a criminalidade com uma guerra. Apesar de não ser um termo exato para definir o que ocorre por aqui, algumas situações de fato se assemelham a um conflito armado. Por isso, vale a pena analisar o que a experiência das guerras pode ensinar sobre a necessidade ou não de permitir o porte de armas por jornalistas que atuam em coberturas policiais.

Nos primórdios do jornalismo de conflitos, era comum os jornalistas andarem armados. Uma das razões para isso é que eles não tinham pretensão alguma de serem neutros ou sequer de colher informações com o outro lado do conflito. Um dos primeiros correspondentes de guerra, o britânico William Howard Russel, do The Times, vestia até uniforme completo, com espada, quepe e botas, para cobrir a Guerra da Crimeia. Mas o objetivo era obter a simpatia dos oficiais para conseguir autorização para acompanhar as batalhas. Na cobertura da Guerra Hispano-Americana, em 1898, o americano James Creelman, correspondente do New York Journal, liderou um ataque a uma fortificação e foi ferido no momento em que recebia a rendição de um oficial espanhol. Winston Churchill, antes de se tornar primeiro-ministro, costumava alternar suas missões militares com coberturas de conflito, em que assumia um papel ambivalente. Ao cobrir a Guerra dos Bôers (1899-1902), por exemplo, ele juntou-se a um regimento britânico para lutar, o que não o impediu de continuar enviando artigos para o jornal Morning Post. Vale frisar, porém, que esses eram jornalistas-combatentes. O compromisso com a verdade tinha uma conotação bastante diferente para eles.

No início do século XX, diversos jornalistas sérios abdicaram desse papel dúbio e negavam-se a pegar em armas. O intuito era poder cobrir os conflitos com mais isenção. Na II Guerra Mundial, ainda havia jornalistas que portavam arma, mas a prática estava caindo em desuso. De um lado, os correspondentes eram tutelados de tal forma que exigia-se que usassem um bracelete com identificação de imprensa, além de serem, ao menos na Europa Ocidental, proibidos de se aproximar do front sem autorização dos militares. Cruzar a linha inimiga para colher informações do lado oposto era punível com o pelotão de fuzilamento (houve quem desrespeitasse a regra assim mesmo).

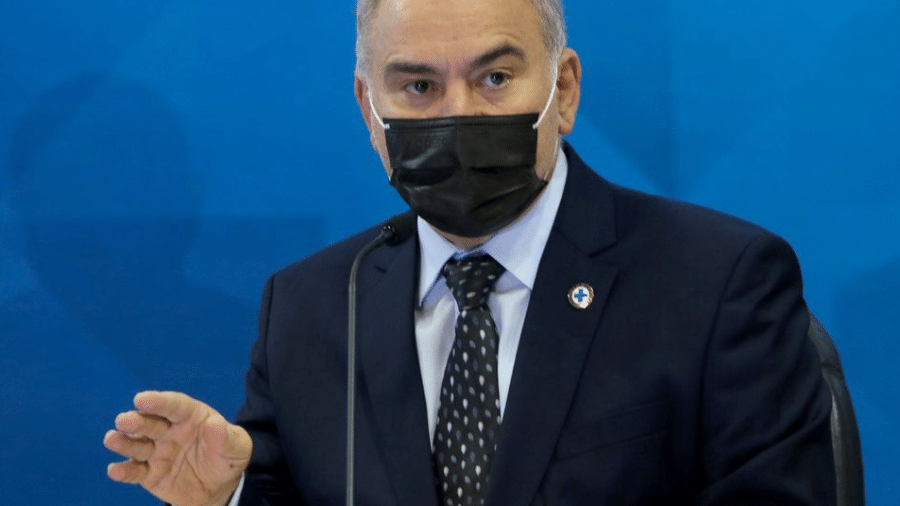

Na atualidade, o porte de arma por jornalistas em áreas de conflito é uma prática anacrônica e rechaçada pelas principais entidades internacionais de proteção da categoria. Na maioria dos casos registrados nos últimos anos, os jornalistas que foram mortos em situações de conflito não teriam se salvado se estivessem armados. Isso inclui aqueles que foram sequestrados por grupos radicais islâmicos — em geral, de surpresa ou ao cair em armadilhas bem planejadas. Como disse Liohn acima: o fundamental para evitar situações assim é ter informações boas sobre até onde se pode ir e só entrar em áreas perigosas quando se tem contatos de confiança. Um dos primeiros jornalistas a serem decapitados por radicais islâmicos, em 2002, o jornalista americano Daniel Pearl confiou nas informações de uma fonte que ele conhecia pouco e acabou atraído para uma cilada que o levou ao cativeiro. Estar armado dificilmente teria impedido seu sequestro.

Dito isso, é preciso reconhecer que a preocupação do governo brasileiro é legítima. O Brasil é o sexto país mais perigoso do mundo para jornalistas segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Mas a maioria dos 64 profissionais de imprensa mortos entre 1995 e 2018 não se tornaram vítimas durante cobertura policiais. Em geral, eram jornalistas de pequenas cidades que foram executados em crimes premeditados para impedir que eles continuassem denunciando casos de corrupção ou criticando os poderosos locais. Para proteger a liberdade de expressão desses profissionais, é preciso antes de mais nada combater a corrupção policial e melhorar a eficiência da Justiça para garantir que os crimes sejam solucionados e os seus executores e mandantes, presos e condenados.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.