Ághata não é vítima colateral do combate ao crime: é a vítima principal

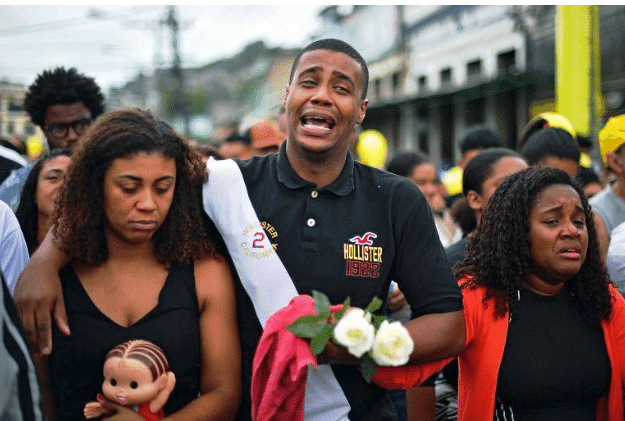

Enterro de Ághata Félix, no Rio de Janeiro (Foto: Carl de Souza/AFP)

A morte da menina Ághata Félix, de 8 anos de idade, por um tiro de fuzil na sexta-feira (20), no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, está sendo tratada por algumas autoridades políticas e policiais como um dano colateral da "guerra" contra o crime. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que "isso é a guerra do narcotráfico".

Esse é um dos problemas em dizer que no Brasil há uma "guerra contra a criminalidade" ou uma "guerra às drogas". Ao nomear as questões de segurança pública dessa forma, acaba-se incorporando à realidade brasileira outros conceitos trazidos dos conflitos armados internacionais. E, com eles, vêm as justificativas para tudo o que se faz de errado em nome da tal "guerra".

EUFEMISMO

"Dano colateral" ou "vítima colateral" são expressões que servem de eufemismo para a morte de civis ou não combatentes em um conflito armado.

Atribui-se o início do uso desses conceitos às forças americanas durante a Guerra do Golfo, também conhecida como Primeira Guerra do Iraque, entre agosto de 1990 e março de 1991. Era com a expressão "collateral damage" que os militares americanos se referiam à morte de civis nos bombardeios a Bagdá, querendo dizer com isso que eles não eram os alvos dos ataques, "apenas" vítimas não intencionais.

O termo depois foi incorporado ao discurso de terroristas e outras estirpes de assassinos para justificar suas matanças, como se a morte de inocentes fosse um mal necessário para atingir certos objetivos.

Há uma enorme discussão entre juristas, diplomatas e especialistas de organizações internacionais sobre se as mortes colaterais de civis deveriam ou não ser classificadas como crimes de guerra.

Afinal, em muitas situações, ainda que o alvo seja outro, as forças militares sabem que civis, inclusive crianças, vão morrer em determinado ataque. Isso acontece com frequência nos bombardeios com drones realizados pelos Estados Unidos, por exemplo.

Nessa categoria entra o bombardeio, pelos americanos, de um hospital da organização Médicos Sem Fronteira em Kunduz, no Afeganistão, em 2015, que matou mais de 40 pessoas, inclusive médicos e pacientes.

Também podem servir como exemplo os ataques aéreos ao último reduto do Estado Islâmico (EI ou Isis) em Mossul, no finalzinho da tomada da cidade iraquiana das mãos do grupo terrorista, em 2017. Além de combatentes do Isis, morreram no ataque dezenas de mulheres não combatentes e crianças, algumas bebês de colo.

A questão é que, pelas leis internacionais da guerra, a morte de civis é tolerada como algo inerente às guerras.

A Convenção de Genebra e os seus protocolos adicionais, os tratados para a restrição de armas que causam danos indiscriminados e o Estatuto de Roma, de 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional, tentam estabelecer limites para as operações militares de forma a impedir que a matança deliberada de prisioneiros e não combatentes seja parte do esforço e da estratégia de guerra — como ocorreu amplamente durante a II Guerra Mundial em ambos os lados do conflito.

Mas mesmo todas essas convenções e tratados que compõem o Direito Humanitário Internacional não chegam ao ponto de proibir que civis e não combatentes sejam mortos nas guerras.

A LEI AQUI É OUTRA

A perda da vida de Ághata, pelo que se sabe causada por um tiro nas costas disparado pela polícia, não pode ser considerada um dano colateral porque ela não ocorreu em um ambiente de guerra, em que a morte de um civil em determinadas circunstâncias é tolerada à luz do direito internacional.

A polícia não está nas ruas para derrotar um inimigo a qualquer custo; ela está nas ruas para defender cidadãos como Ághata. A vida dela deveria ser a prioridade, não a prisão ou a morte de um suposto criminoso.

No momento em que essa sentença se inverte, os cidadãos se tornam as vítimas principais.

Não estamos em uma guerra e Ághata não é uma vítima colateral. Ela é a vítima principal de políticos que estimulam a brutalidade policial e se esquecem — ou fingem se esquecer — a quem devem servir.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.