O que as revoluções culturais de Bolsonaro e de Mao Tsé-Tung têm em comum

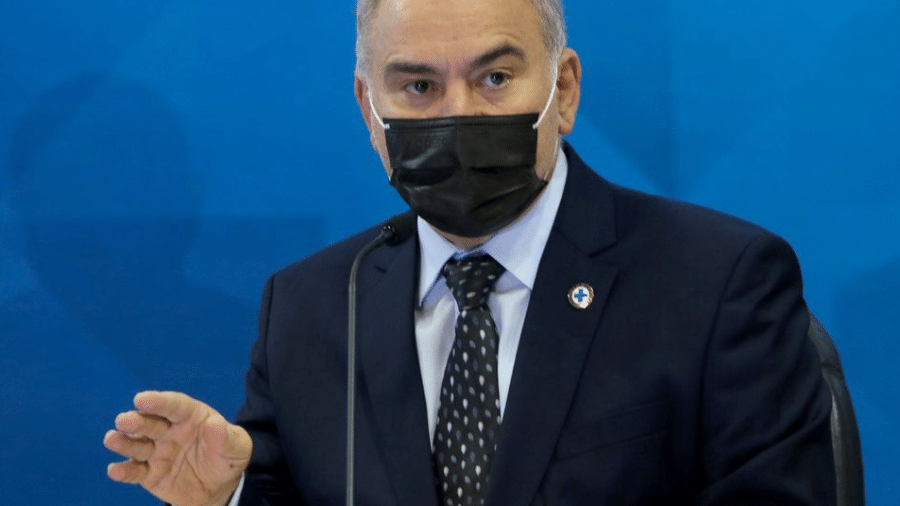

O deputado federal Eduardo Bolsonaro "entrevista" o ministro da Educação Abraham Weintraub em vídeo no YouTube (Imagem: Reprodução)

É "imprecionante", para recorrer à ortografia orgulhosamente incorreta de Abraham Weintraub: o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou um termo que historicamente remete a um dos piores períodos do comunismo na China para definir o governo de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em um vídeo publicado no sábado (29) em seu canal no YouTube, Eduardo conversa com Weintraub, ministro da Educação, e o elogia com as seguintes palavras: "É um dos ministros que mais ajudam o governo, não só na pasta, onde ele é o chefe, mas também ajudando nessa revolução cultural, nesse momento em que o Brasil está passando, de quebrar a hegemonia da esquerda, também dentro das universidades, dentro da internet, aqueles lugares que eles dominam e não permitem nenhum tipo de debate."

Revolução Cultural, como se sabe, foi um período de reviravoltas sociais e expurgos políticos iniciado em 1966, por iniciativa do líder comunista chinês Mao Tsé-Tung, e que se estendeu até meados da década de 1970. O objetivo inicial era enfraquecer o poder dos moderados no governo e fortalecer o de Mao por meio da radicalização ideológica.

Bol Tsé-Tung?

O deputado Eduardo Bolsonaro certamente não pretendia equiparar seu pai a Mao Tsé-Tung. Afinal, ele não apenas gosta de se apresentar como um anticomunista ferrenho, como acredita que a ameaça comunista é a verdadeira espada que paira sobre as cabeças dos brasileiros. Recentemente, escreveu no Twitter que o comunismo não morreu com a queda do Muro de Berlim, apenas mudou de nome.

A Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung e a revolução cultural que, segundo Eduardo Bolsonaro, está sendo promovida por seu pai não se diferenciam apenas por estarem em lados opostos do espectro político. A de Mao, pelos cálculos mais conservadores, matou meio milhão de pessoas. Os mais pessimistas falam em 20 milhões de mortos. Seja qual for o número mais próximo da realidade, foi um massacre de grandes proporções. Já a revolução cultural de Bolsonaro não matou ninguém até agora.

Mas há, sim, uma característica comum às duas: o anti-intelectualismo. Não se trata de uma semelhança menor, marginal, mas de fato um elemento central nos dois fenômenos políticos.

A própria frase de Eduardo Bolsonaro escancara esse sentimento. Ele diz que a revolução cultural brasileira está empenhada em quebrar o pensamento hegemônico que domina as universidades, a internet e outros "lugares". Para os bolsonaristas, os centros de produção e de difusão do conhecimento (notadamente as universidades e a imprensa profissional) representam a intelectualidade e estão associados irremediavelmente à esquerda política. Para os Guardas Vermelhos de Mao, era o contrário: acreditavam que a intelectualidade estava impregnada pela direita, por práticas e pensamentos burgueses que haviam sido depostos pelo comunismo.

O ódio do bolsonarismo aos intelectuais manifesta-se de diversas formas. Para começar, na própria figura do ministro da Educação, que se vangloria de cometer erros de português, como se vergonhoso mesmo fosse o apego à norma culta, e que descreve o ambiente universitário como "balbúrdia".

Os exemplos do anti-intelectualismo na política de educação desse governo se avolumam, desde o grito por uma "escola sem partido", que na realidade esconde a intenção de substituir um tipo de doutrinação por outra, até a campanha para extirpar os ensinamentos de Paulo Freire do debate pedagógico.

Não se trata aqui de defender que Freire seja visto como o suprassumo da pedagogia, nem de negar que o esquerdismo domina alguns áreas da produção de conhecimento acadêmico, mas de apontar que o bolsonarismo opta por combater as ideias que considera hegemônicas por meio de uma ampla campanha de desmoralização dos intelectuais, em vez de usar as próprias ferramentas da intelectualidade para refutá-las.

Acontece que para fazer a tal revolução cultural nos ambientes acadêmicos pelo caminho da intelectualidade seria necessário realizar muito esforço e gastar tempo — no mínimo o tempo de uma geração. A mesmíssima pressa para moldar a elite pensante da China aos seus objetivos revolucionários também foi o que norteou Mao em seu primeiro expurgo de intelectuais, a campanha Antidireitista, em meados de 1957.

Curiosamente, essa fase do domínio maoísta foi antecedida por alguns meses de abertura a críticas, chamada de campanha de Cem Flores, em que artistas e intelectuais foram estimulados a questionar o regime comunista. "Como podemos pegar a serpente se não a deixarmos sair de sua toca?", explicou Mao posteriormente.

O governo Bolsonaro adota tática semelhante com a imprensa, entoando a liberdade de expressão e alimentando o noticiário com factóides de um lado; enquanto acusa os jornalistas de perseguição ao menor sinal de crítica, sempre apoiado em um aparato de milicianos digitais para ecoar seus ataques e promover a destruição de reputações, de outro.

A humilhação pública de professores, escritores, artistas, funcionários públicos ou qualquer um que usasse óculos ou gravatas foi uma marca da Revolução Cultural chinesa. Muitos foram linchados ou torturados até a morte. Só em Pequim, ao longo de dois meses, 34.000 residências foram vandalizadas e vasculhadas. Os responsáveis pela patrulha eram os Guardas Vermelhos, jovens filhos da classe média que havia sido alvo de expurgos anteriores. Eles queriam provar sua lealdade ao regime maoísta. Ao final da Revolução Cultural, que registrou até episódios de canibalismo, Mao encontrou uma maneira engenhosa de dispersar essas milícias radicais, enviando seus integrantes para os rincões rurais do país, com a desculpa de que lá aprenderiam o verdadeiro espírito do comunismo com a classe trabalhadora.

Macartismo à brasileira

Para não dizer que o anti-intelectualismo de direita é novidade, é preciso recordar que este foi um dos traços mais relevantes do macartismo dos anos 50, nos Estados Unidos. O senador Joseph McCarthy, do Comitê de Investigação de Atividades Antiamericanas do Senado, promoveu uma caça às bruxas no país, com o intuito de extirpar a sociedade americana de comunistas. Intelectuais em geral, de jornalistas a roteiristas de Hollywood, passando por funcionários públicos e professores universitários, eram os alvos preferidos.

O caráter anti-intelectual do macartismo pode ser atestado pelo fato de McCarthy se referir aos intelectuais como "cabeças de ovo". O bolsonarismo também é pródigo em criar alcunhas pejorativas para categorias sociais ou profissionais que classifica como ameaças. "Extrema imprensa", para se referir aos jornalistas que exercem o dever da busca independente e crítica por informação, é uma delas.

Obscurantismo

Uma diferença curiosa entre a Revolução Cultural de Mao e a de Bolsonaro é que a primeira poupou em grande medida os cientistas (em especial os cientistas nucleares, por motivos óbvios). Já a revolução cultural bolsonarista é, além de anti-intelectual, também anticiência. Não apenas pela existência, em seu meio, de terraplanistas e criacionistas, mas também pela desconfiança em relação a consensos científicos, como o aquecimento global causado pelo homem.

Esse obscurantismo, justiça seja feita, não é um fenômeno exclusivo do Brasil e tampouco restringe-se à direita bolsonarista. O que é a histeria da esquerda radical em relação aos alimentos transgênicos se não uma manifestação de desconfiança em relação à ciência?

Mas o foco, atualmente, deve ser a compreensão do grupo político que ocupa o poder. E esse grupo já está falando abertamente em uma revolução cultural. Entender o significado disso, em especial para a produção de conhecimento, é essencial para o futuro do país.

Que futuro pode ter uma nação sem a livre produção de conhecimento e sem um debate de ideias civilizado?

Leia mais:

Sem agenda positiva, ONGs ambientais podem agravar pobreza, diz pesquisador

Convocar as massas contra instituições é uma tática chavista

Coronavírus ou autoritavírus: o que é pior para a economia?

Siga-me no Twitter (@DiogoSchelp) e no Facebook (@ds.diogoschelp)

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.